Néolithique

-6 000 / -2 300

Néolithique : les premiers agriculteurs-éleveurs

Au début du Néolithique, l’Europe de l’ouest est soumise à deux grandes influences : au sud, la civilisation cardiale issue du bassin méditerranéen et au nord la civilisation danubienne originaire d’Europe centrale. Le développement de l’agriculture modifie l’environnement du fait du défrichement des forêts et des travaux agricoles qui conduisent à une érosion accélérée des sols. La population néolithique augmente fortement grâce à la sédentarisation et au besoin de main-d’œuvre pour les travaux agricoles.

Le Néolithique ancien ( -5 500 à -4 700 av. J.C.) en Lorraine est surtout représenté dans le bassin de la Moselle. Cette civilisation se caractérise par des vases en terre cuite à décors géométriques disposés en rubans, chevrons et bandes. Il n’y a pas encore eu à notre connaissance de découvertes pour cette période en Meuse.

Le Néolithique moyen I ( -4 700 à -4 300 ans av. J.C.) : cette civilisation se distingue par la culture et la consommation de nouvelles espèces de céréales comme l’épeautre, le blé tendre et l’orge. Il n’y a pas encore eu à notre connaissance de découvertes pour cette période en Meuse.

Le Néolithique moyen II (-4 300 à 3 400 ans av. J.C.) : cette civilisation, dite du Michelsberg se caractérise par une céramique (gobelets, coupes et bouteilles) non décorée en forme de tulipe. Sur le plan des techniques agricoles, elle améliore et perfectionne la gestion des terres et des troupeaux qui sont plus adaptés à la nature des sols. En Meuse, le Michelsberg est représenté par des stations de surface (outils en silex) découvertes lors de prospections pédestres et par deux sites d’habitat à Mairy et à Waly.

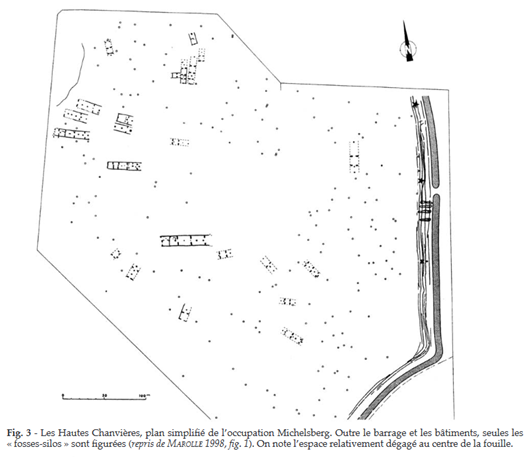

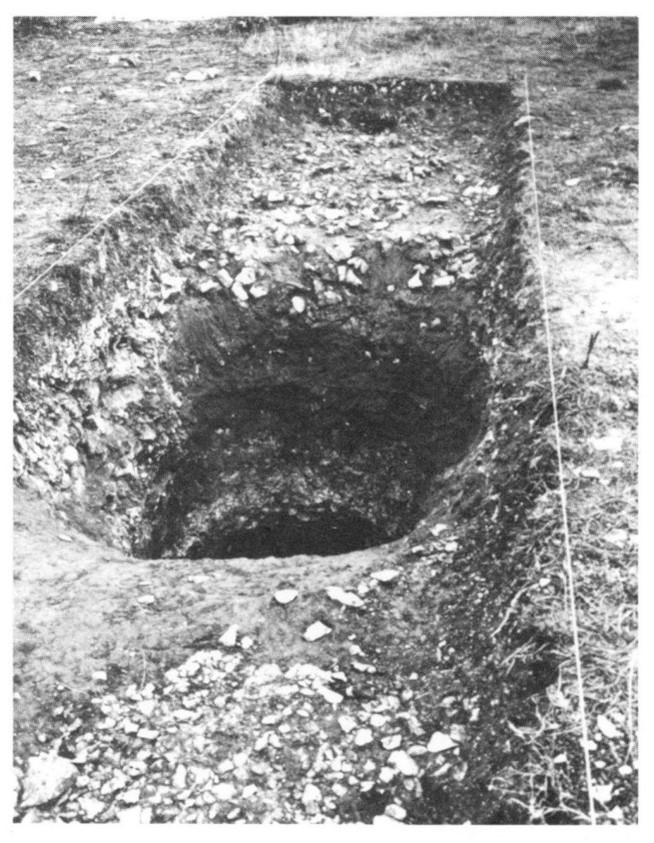

Mairy est un habitat fortifié de fond de vallée de la Meuse dans les Ardennes. Étalé sur une trentaine d’hectares, il se compose de 23 grandes maisons (dont la principale mesure 60 m de long sur 13 m de large) associées à 200 silos à grains, sous la forme de fosses creusées dans le sol, remployés en dépotoirs. L’étude des dépotoirs a permis d’appréhender le quotidien de ces Néolithiques à partir des restes fauniques, de l’industrie lithique, des tessons de céramique, des os travaillés et des charbons de bois. L’étude archéozoologique de la faune a mis en évidence l’absence d’animaux chassés et l’importance du bœuf, « preuve d’un élevage à vocation de boucherie ». Le village est entouré d’une palissade et de fossés.

Source : Laurelut Christophe. Mairy (Ardennes françaises) : un site d’habitat … ou pas ? Premiers éléments de réflexion sur la fonction du site. In: Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial 28, 2011. pp. 139-165

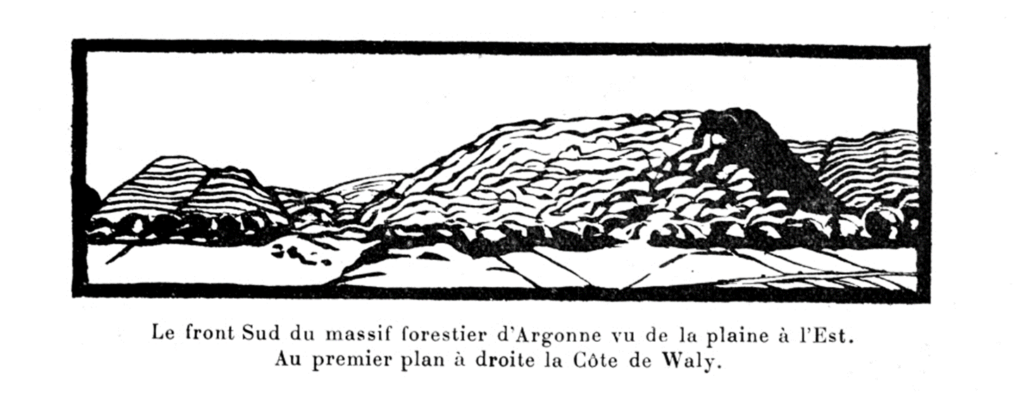

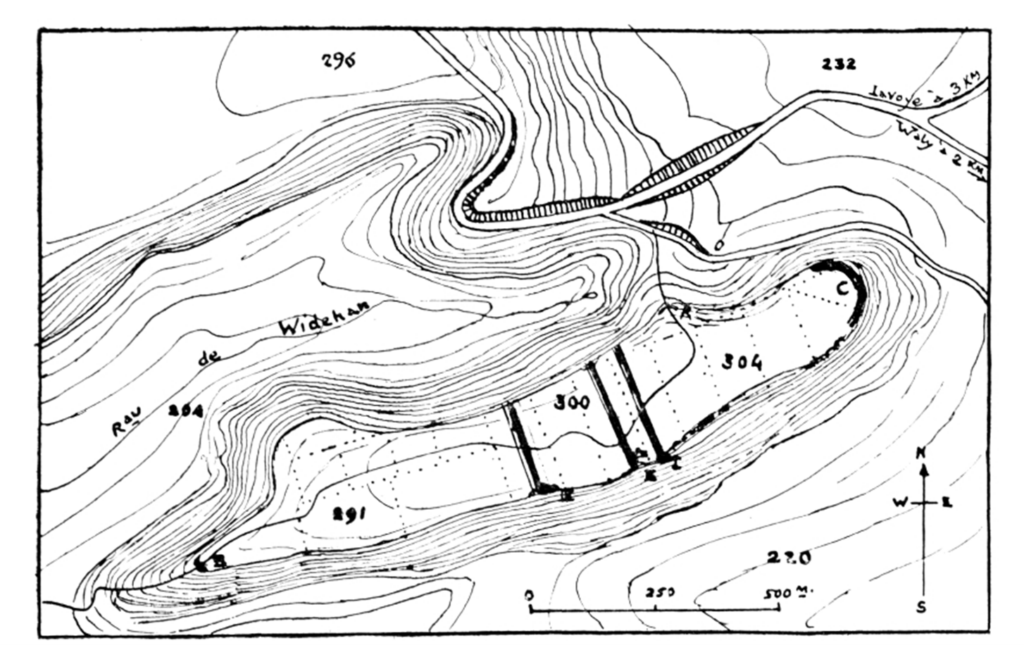

La « Côte de Waly » à Waly (55) est une butte-témoin de la Côte d’Argonne dont le sommet, qui forme un replat délimité par des pentes abruptes, a été aménagé en habitat fortifié. Trois fossés non datés (retranchements ?) sont encore visibles. L’industrie lithique découverte, par G. Chenet et E. Bouillon sur cet éperon barré, est composée pour l’essentiel de haches polies en silex, de grattoirs, pointes de flèches et poignards attribuables à une période comprise entre le Michelsberg ancien et le Michelsberg récent.

Source : Chenet Georges. L’Enceinte préhistorique de la Côte de Waly (Meuse). In: Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 30, n°10, 1933. pp. 535-543.

Source : Chenet Georges. L’Enceinte préhistorique de la Côte de Waly (Meuse). In: Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 30, n°10, 1933. pp. 535-543.

Le Néolithique final ( -3 400 à -2 900 av. J.C.) : Cette période se caractérise par quatre grandes cultures : La Seine-Oise-Marne (S.O.M.), la Cordé, l’Artenac, et celle des Gobelets campaniformes.

La culture Seine-Oise-Marne, assez régionale, est surtout définie par des sépultures collectives (dolmens et hypogées) et par « une céramique non décorée, à pâte assez grossière et à fond plat. » À cette période la métallurgie du cuivre apparaît en Meuse (site de Cumières-55).

La culture du Cordé s’étend sur toute l’Europe. Elle est caractérisée par des sépultures individuelles sous tumulus (monticule de terre élevé sur une sépulture), des habitats lacustres près des lacs suisses et « par des céramiques en forme de gobelet et d’amphores décorées d’incisions et de motifs à la cordelette. »

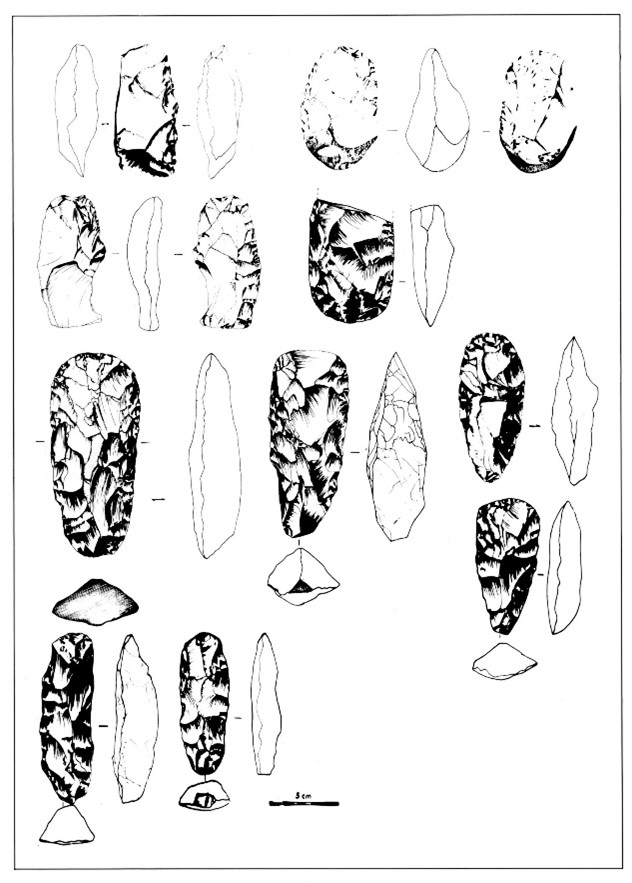

L’exploitation de la minière de silex de Saint-Mihiel date de cette période. Cette mine, fouillée par Ch. Guillaume en 1987, se situe sur la rive gauche de la Meuse, à la rupture de pente de la Côte de Bar et du plateau du Barrois. Elle a été exploitée sur 2 ha, à ciel ouvert et en galeries, par les mineurs néolithiques pour extraire le silex oxfordien qui était débité à l’extérieur sur de grands ateliers de taille. Les fouilles ont mis en évidence une organisation spatiale de ces ateliers où se différencient « des zones de débitage de nucléus, des zones d’ aménagement de la hache, des zones de finition (…), et des zones à outillage sur éclats (…) ». Le matériel utilisé pour l’extraction du silex se compose de masses à encoches et de pics en silex et en bois de cerf.

Saint-Mihiel (Meuse) : Atelier de taille de silex établi autour d’un puits d’extraction (Photo Ch. Guillaume). Source : Ch. Guillaume, Ph. Lipinski, A. Masson, Les mines de silex néolithiques de la Meuse dans le contexte européen, Edition des Musées de la Meuse, 1987.

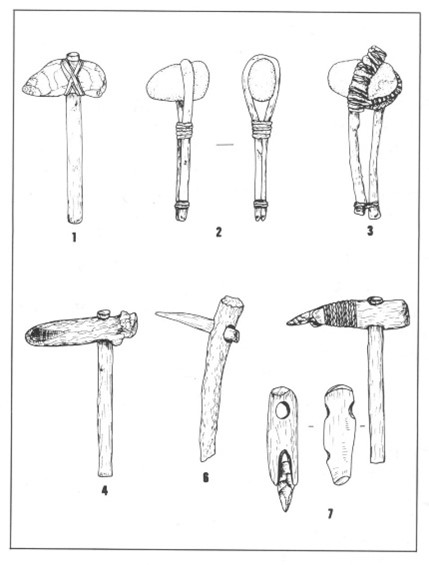

Emmanchements d’outillage d’extraction (Dessin Ch. Guillaume)

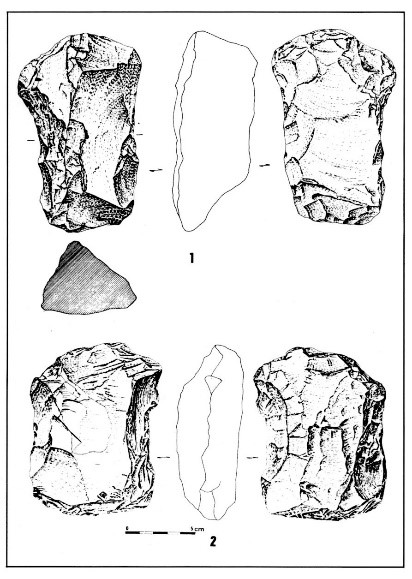

Masses et haches à encoches (Dessin Ch. Guillaume)

D’après Ch. Guillaume, l’outillage manufacturé est surtout composé de la hache et du ciseau qui, produits à grande échelle, sont diffusés dans toute la Lorraine, de la vallée du Rhin à la Franche-Comté. Par contre, les outils n’ont jamais été polis sur le site de Saint-Mihiel. À proximité de la mine, « une sépulture collective en fosse contenant deux individus était creusée dans le substratum [roche mère], entre deux galeries. » Cette sépulture est contemporaine du Néolithique final du Bassin parisien.

Ebauches de haches (Dessin Ch. Guillaume)

L’Artenac, qui s’étend de la Charente au Bassin parisien, se caractérise par l’occupation de cavités (grottes et abris), des habitats fortifiés de fond de vallée, les ateliers du Grand-Pressigny, des inhumations collectives (dolmens) et des pierres levées (menhirs). En Meuse, un inventaire des menhirs a été réalisé par Jean-Marie Goutorbe ainsi que ses collègues archéologues et chercheurs du sud meusien.

Cette culture de l’Artenac se diffuse notamment dans les vallées de la Meuse (Dieue-sur-Meuse) et de la Saulx (Robert-Espagne).

Pointe de flèche à pédoncule et ailerons en silex, Bannoncourt (Meuse), Néolithique. Prospection M. Reeb. Crédit photo APM.

Dominique Henry